Dornholzhausen

Waldenserkolonie – Sommerfrische – Malerort

Als an der Wende zum 20. Jahrhundert die Waldenserkolonie Dornholzhausen in das Homburger Verkehrsnetz eingebunden wurde, nutzten viele Ausflügler, Kurgäste und Fremde die Straßenbahn für eine Fahrt zu dem abgelegenen Dorf am Südhang des Taunus. Im Sommer lud der Gasthof „Hotel Scheller“ in seinen schattigen Garten ein, und der Taunus verlockte zu Ausflügen in die kühlen Wälder. Der Gemeinde kam diese Welle gerade recht, binnen weniger Jahre wurde aus dem rückständigen, bitterarmen Dorf von Strumpfwirkern eine „Sommerfrische“, die im Ansteigen der Fremden eine vielversprechende Erwerbsquelle sah. In dieser Zeit suchten sporadisch auch einzelne Maler Dornholzhausen auf. Gänzlich eingebettet im Grünen und weitab von städtischem Treiben, war es zum einen seine Abgeschiedenheit, die sie anzog, zum anderen die fließenden Übergänge in die freie Natur. Wiesenflächen, die sich bis zum Waldesrand erstreckten, Wege und Pfade in die Landschaft hinein, entlang an Feldern und Äckern, an Bächen und Teichen. Diese und andere unspektakuläre Motive hielten sie in Gemälden, Skizzen und Zeichnungen fest. Längst hat auch ein zugezogener Hobbymaler erkannt, dass Dornholzhausen mehr ist als ein gewöhnlicher Wohnort. Etliche seiner Acrylbilder stellen die landschaftliche Schönheit dar, von der der Ort bis heute umgeben ist. Seine Attraktivität hat Dornholzhausen kaum eingebüßt. All dies zeigt, dass sich Dornholzhausen keineswegs im Erbe der Waldenser erschöpft. Als beliebtes Ausflugziel bahnte es einst auch den Weg zu einer temporären Sommerfrische, und schließlich verhalf ihm seine anhaltende Attraktivität zu einem weiteren markanten Merkmal: die Malerei. So nimmt Dornholzhausen auch als „Ort der Maler“ einen Platz der besonderen Art unter den Homburger Stadtteilen ein.

Carl Theodor Reiffenstein

Zu den ersten Malern, die im späten 19. Jh. in Dornholzhausen erschienen, gehörte der Frankfurter Maler und Zeichner Carl Theodor Reiffenstein (1820-1893), der in engem Kontakt zu Malern der Kronberger Malerkolonie stand. Sein Name ist vor allem mit bedrohten Bauwerken der mittelalterlich geprägten Frankfurter Altstadt verknüpft. Diese hielt der Maler in intimen, stimmungsvollen Zeichnungen und Aquarellen fest, bevor sie abgerissen wurden. Sie standen dem sich massiv ausweitenden modernen Frankfurt im Wege. Reiffenstein, selbst in der Altstadt großgeworden, traf das hart: „Es hat etwas Eigentümliches, den letzten Momenten eines teuren Jugendplatzes Carl Theodor Reiffenstein beizuwohnen“, notierte er. Wenigstens im Bild sollten die alten Häuser,

Aquarell über Bleistift auf Papier Höfe, Tore und Türme weiterbestehen. Auf diese Weise entstand eine

(Städel Museum Frankfurt) riesige Sammlung von mehreren hundert Zeichnungen, die später von der

Stadt Frankfurt angekauft wurde. Immer wieder durchstreifte Reiffenstein auch die nähere Umgebung und den Taunus auf der Suche nach reizvollen Motiven. Nicht nur hielt er sich mehrfach in Homburg auf, sondern machte im Sommer 1882 auch einen Abstecher nach Dornholzhausen und die nähere Umgebung. Hier fertigte er mehrere Skizzen und Zeichnungen an, darunter auch 2 Bleistiftzeichnungen des Kirchleins der beschaulichen Waldenserkolonie. Für die Abbildung wurde Reiffensteins Zeichnung „Baumschlag“ von 1882 gewählt. “Baumschlag“ – so werden künstlerische Darstellungen von Bäumen, Ästen, Zweigen und Blättern bezeichnet. Zusätzlich hat Reiffenstein seine Bleistiftzeichnung mit hauchzarten Grüntönen aquarelliert, bezeichnet und präzis datiert: “Dornholzh. 17. Aug.18. 1882“. Alle diese kostbaren fragilen Blätter sind heute im Besitz der Graphischen Sammlung des Frankfurter Städelmuseums.

Ausstellungen:

Wolfgang Cilleßen, Jan Gerchow, Aude-Line Schamschula (Hrsg.), Alles verschwindet:

Carl Theodor Reiffenstein (1820-1893). Bildchronist des alten Frankfurt (= Kunststücke des

Historischen Museums Frankfurt, Bd. 7, Frankfurt a.M. 2022.)

Nachschlagewerke:

Heinrich Weizsäcker, Albert Dessoff, Kunst und Künstler der Frankfurter Künstler im

neunzehnten Jahrhundert. Bd. 1. Frankfurt a.M. 1907.

Adolf Hoeffler

Adolf Hoeffler, Motiv bei Dornholzhausen

Kreide und Aquarell/Papier, 1889

Wenige Jahre nach Reifffenstein hielt sich der Frankfurter Maler Adolf Hoeffler (1825-1898) im Sommer 1889 in Dornholzhausen auf. Nach erstem Unterricht bei seinem Vater Heinrich Friedrich Hoeffler, der eine Zeichenschule in Frankfurt betrieb, und einem Studium an der Frankfurter Städelschule war Hoeffler zunächst durch die Schweiz, nach Oberitalien und nach Tirol gereist. Danach aber verbrachte er viele Jahre weit außerhalb Europas: Von 1848 bis 1853 bereiste er mehrere nordamerikanische Staaten sowie Kuba, wobei er seinen Lebensunterhalt durch Porträts und Gemälde mit Motiven der dortigen imposanten Landschaften verdiente. Anschließend kehrte er über Paris und Belgien zurück, um von 1854 bis 1856 erneut an der Münchener Akademie zu studieren. Als großer Gewinn erwies sich für Hoeffler, dass er während seines Pariser Aufenthalts 1853 einer neuen Auffassung von Landschaftsmalerei begegnete: Maler sollten sich mit konkreten, schlichten Motiven befassen und die Landschaft nicht mehr wie traditionell üblich ideal oder heroisch erscheinen lassen, sondern topographisch erkennbar. Nach seiner Rückkehr 1856 in seine Vaterstadt widmete er sich der heimischen Landschaft und schuf zahlreiche Ölgemälde, oft nach stimmungsvollen Zeichnungen, die er von seinen Wanderungen durch den weiten Landschaftsraum des Taunus mitbrachte. Hoeffler pflegte Kontakte zur Kronberger Malerkolonie und war von 1864-72 als Lehrer an der Frankfurter Musterschule tätig. Obgleich Hoefflers Arbeiten hohen künstlerischen Rang besitzen, geriet er über die Jahre in Vergessenheit. Erst im 20. Jahrhundert, als die Fachwelt auf das Phänomen der Künstlerkolonien aufmerksam wurde, kehrte Hoeffler durch eine Frankfurter Ausstellung wieder ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zurück.

Ausstellungen:

Der Frankfurter Maler und Zeichner Adolf HOEFFLER in der „Frankfurter Sparkasse von 1822“, Frankfurt a. M. 1976.

Nachschlagewerke:

Heinrich Weizsäcker, Albert Dessoff, Kunst und Künstler in Frankfurt am Main im neunzehnten Jahrhundert. Bd. 1.

Frankfurt a.M 1907.

Carl Streit

Carl Streit (1852-1921) war ein Frankfurter Landschafts- und Dekorationsmaler, der zunächst die Städelschule besuchte, um seine Ausbildung sodann am Polytechnikum in Zürich fortzusetzen. Nach Studienreisen durch Südosteuropa, die Türkei und Ägypten kehrte er nach Frankfurt zurück, wo er ein volles Jahrzehnt als Dekorationsmaler tätig war. Nach kurzer Weiterbildung durch Heinrich Hoffmann, der ihm die Malerei der Kronberger Künstler nahebrachte, wandte er sich Mitte der 1890er Jahre der Landschaftsmalerei zu. Seine regelmäßig auf den Jahresausstellungen der Frankfurter Künstler präsentierten Darstellungen seiner Heimat und anderer Landschaftsräume verhalfen ihm zu einem nachhaltigen Ansehen.

Der in Frankfurt geborene Carl Streit erhielt 1868-69 seine Ausbildung in der Städelschule unter dem Bildhauer Jakob Heinrich Christoph Kaupert und dem Architekten Andreas Simons, die er mit einem Studium am Polytechnikum in Zürich 1870-72 fortsetzte. In den folgenden Jahren führten ihn längere Studienreisen nach Österreich, Italien, Griechenland, in die Türkei und nach Ägypten, ehe er nach Frankfurt zurückkehrte. Hier war er ein volles Jahrzehnt als Dekorationsmaler tätig. Erst um die Mitte der 1890er Jahre wandte er sich unter dem Einfluss des Frankfurter Landschaftsmalers Heinrich Anton Valentin Hoffmann der Landschaftsmalerei zu.

Hoffmann, der mit Anton Burger und anderen Kronberger Malern befreundet war, führte ihn die Pleinairmalerei der Kronberger Malerkolonie ein. Ihr Konzept bestimmte auch Streits Schaffen: das Malen und Zeichnen in freier Natur, die Erfahrung mit dem Phämomen Licht und seine Auswirkung auf die Veränderungen der Gegenstände. Seine Motive fand Streit in seiner näheren Umgebung, doch zog es ihn auch in andere traditionelle Landschaftsräume wie Oberhessen, die Rhön und den Odenwald, die ihn zu zahlreichen Werken inspirierten.

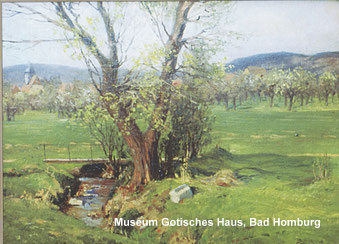

Immer wieder hielt sich Streit im Taunus auf, auch der Vordertaunus und die Gegend um Oberursel und Homburg scheint ihm vertraut gewesen sein. Dabei entdeckte er Dornholzhausen, ein winziges, damals von einem dichten Kranz von Obstbäumen umschlossenes Dorf zu Füßen des Taunus. Das abgebildete Gemälde ist in klaren kräftigen Farben gemalt und zeigt oberhalb eines Bachlaufs mit einer blühenden Erle einzelne Häuser des Dorfes, wie sie mitsamt der Kirche im Frühjahr in einem flirrenden weißen Blütenmeer versanken. Im Hintergrund eine blaue Hügelkette des Taunus. Aus derselben Zeit stammt eine weitere Arbeit von Streit, die Dornholzhausen in einer ruhigen Herbststimmung zeigt. Beide Werke wurden 2003 vom Städtischen historischen Museum Bad Homburg erworben. Schon lange zuvor hatte Streit die Gegend erkundet: im Katalog der 10. Jahresausstellung der Frankfurter Künstler von 1908 wird ein Bild von seiner Hand mit dem Titel „Am Bach bei Dornholzhausen“ aufgeführt. Durch die regelmäßige Teilnahme an den Frankfurter Jahresausstellungen sicherte sich Streit einen Platz in der Öffentlichkeit. Bis heute werden seine sehr sorgfältig und in leicht pastoser Manier gemalten, naturnahen Landschaftsdarstellungen geschätzt.

Ausstellungen:

Ismene Deter, Unterwegs mit Stift und Staffelei. Maler in Dornholzhausen, in: Dornholzhausen... aus unserer Geschichte, H. 1(2004), S. 10-19; Peter Lingens, Blicke auf den Wald, in: Das Bild vom Wald. Kabinettausstellung aus Beständen des Museums im Gotischen Haus, Bad Homburg v.d.H. 29. Oktober 2011 bis 22. Januar 2012, S. 9 - 43.

Nachschlagewerke:

Heinrich Weizsäcker, Albert Dessoff, Kunst und Künstler in Frankfurt am Main im neunzehnten Jahrhundert, 1. Bd. Frankfurt a.M. 1907; Ulrich Thieme, Felix Becker, Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 31 (1992), Nachdr. d. Ausg. 1937 u. 1938.

Edmund Gogel

Edmund Gogel (1840-1901) stammte aus einer einst sehr vermögenden alten Frankfurter Handelsfamilie. Als im späten 19. Jahrhundert das Unternehmen in eine Schieflage geriet, zog er sich von Geschäftsleben zurück und nahm 1883 seinen Wohnsitz in Homburg. In der Kurstadt verbrachte er seine letzten Jahre, um sich ganz seiner ausgeprägten Neigung, dem Zeichnen, zu widmen. Etwa 600 Einzelblätter, Aquarelle und Skizzenbücher von seiner Hand sind seit 1918 im Besitz der Stadt Bad Homburg und werden im Städtischen historischen Museum als ein ganz besonderer Schatz bewahrt.

Edmund Gogel, der Sohn einer reichbegüterten, alten und angesehenen Frankfurter Handelsfamilie hatte sich die Zeichenkunst ohne eigentlichen Lehrer nach und nach selbst angeeignet. Nach seinem Rückzug aus dem Geschäftsleben zog er 1883 nach Homburg, wo er sich im renommierten „Hotel Goldener Adler“ einquartierte, um sich in seiner letzten Lebensphase ganz dem Zeichnen zu widmen. Als Arbeitsmaterial dienten ihm die Rückseiten der täglichen Menükarten seines Hotels. In einer Fülle von kolorierten Stift- und Federzeichnungen, Aquarellen und Skizzen brachte er Motive der aufstrebenden Kurstadt zu Papier.

Edmund Gogel,

Bauersfrau vor dem Friedenstein in Dornholzhausen,

Feder/Buntstift, 1896,

Museum Gotisches Haus, Bad Homburg

Edmund Gogel, Der Ortsdiener von Dornholzhausen, Daniel Bertalot

Feder/Buntstift, um 1897, Museum Gotisches Haus, Bad Homburg

Bei seinen Streifzügen durch die Umgebung suchte Gogel des öfteren auch das ländliche Dornholzhausen auf und zählte wohl zu den ersten, die den Ort künstlerisch erfassten. Dabei nahm er einzelne Lokalitäten des Dorfes und seines unmittelbaren Umfelds ebenso in den Blick – den Friedhof, das Kriegerdenkmal, den Forellenteich mit der Pappdeckelmühle, das Gotische Haus, die Buschwiesen – wie den Alltag der Dorfbewohner.

Unter seinen Arbeiten findet sich auch die Zeichnung einer Bäuerin aus dem bitterarmen Hintertaunus vor dem 1896 errichteten Friedenstein, dem späteren Kriegerdenkmal. Es waren Bauersfrauen, die sich bei Wind und Wetter noch vor Tag zu Fuß aufmachten, um frische Waren – Butter, Eier, Gemüse und handwerkliche Produkte, die sie in ihrer Kiepe auf dem Rücken trugen – in den Ortschaften „vor der Höhe“ zu verkaufen und noch am selben Tag den langen Weg zurückzulaufen zu ihrem kargen Zuhause. Die Zeichnung befindet sich auf der Rückseite einer Menükarte von Gogels Hotel und ist auf den 18. August 1896 datiert. Zum gewohnten Dorfbild von Dornholzhausen zählte auch der langjährige Orts- und Gemeindediener Daniel Bertalot. Der kleine, altersgraue Mann in der langen Amtskleidung mit der Glocke unterm Arm pflegte mit tiefer, wohltönender Stimme die neusten amtlichen Mitteilungen zu verkünden. Er war eines der ältesten Mitglieder des „Gesangvereins Liederkranz 1840 Dornholzhausen e.V.“, dessen „Basses Urgewalt bei manchem Feste schon erschallt“ und bekannt und beliebt im weiten Umkreis.

Wenig bekannt ist, dass Gogel auch colorierte Zeichnungen von Waldlandschaften und mächtigen knorrigen Bäumen hinterlassen hat. Es sind Arbeiten von "künstlerischem Charakter".

Ausstellungen:

Vom 30. 6. bis 15. 10. 1991 fand unter dem Titel „...mit liebevoller Hingebung. Der Zeichner Edmund Gogel sieht Homburg“ eine Ausstellung im Museum Gotisches Haus in Bad Homburg statt.

Literatur:

Wilhelm Jung, Die Frankfurter Familie Gogel 1576-1918, Frankfurt a. M. 1920; Roswitha Mattausch-Schirmbeck, „... mit liebevoller Hingebung. Der Zeichner Edmund Gogel sieht Homburg“. Rede zur Ausstellungseröffnung am 30. Juni 1991, in: Alt-Homburg, Jg. 34, H. 8 (1991), S 9-13; Ismene Deter, Unterwegs mit Stift und Staffelei. Maler in Dornholzhausen, in: Dornholzhausen... aus unserer Geschichte, H. 1(2004), S. 10-19; Peter Lingens, Blicke auf den Wald, in: Das Bild vom Wald. Kabinettausstellung aus Beständen des Museums im Gotischen Haus, Bad Homburg v.d.H. 29. Oktober 2011 bis 22. Januar 2012, S. 9 - 43.

Nachschlagewerke:

Heinrich Weizsäcker, Albert Dessoff, Kunst und Künstler in Frankfurt am Main im neunzehnten Jahrhundert, 1. Bd. Frankfurt a.M. 1907.

Karl Trinkewitz

Der in Homburg v.d.H. geborene Karl Trinkewitz (1891-1960) studierte nach seiner Ausbildung zum Dekorationsmaler ab 1911 an der Frankfurter Kunstgewerbeschule, die er nach seinem Kriegsdienst beendete, um sich 1920 als freischaffender Künstler in Homburg niederzulassen. Hier entstanden Stadtansichten, Stillleben, Porträts und vor allem seine Landschaftsdarstellungen des Taunus. Nach dem Zweiten Weltkrieg zählte Trinkewitz zu den Gründern des 1948 errichteten „Künstlerbund Taunus“. Er nahm regelmäßig an dessen Jahresausstellungen teil. Mehrfach erwarb die Stadt Bad Homburg Werke von ihm.

Nach einer handwerklichen Ausbildung bei dem Homburger Dekorationsmaler Louis Lepper begann Karl Trinkewitz 1911 ein Studium an der Vorschule zur Frankfurter Kunstschule, das er nach dem Kriegsdienst ab 1919 an der Frankfurter Kunstgewerbeschule unter Johann Vincenz Cissarz fortsetzte und beendete. 1921 trat Trinkewitz der traditionsreichen „Frankfurter Künstlergesellschaft“ bei. Doch nachdem er sich 1920 in Bad Homburg ein Atelier zunächst in der Löwengasse, ab 1925 in der Lechfeldstraße einrichtete, wirkte er nahezu ununterbrochen als freiberuflicher Maler an seinem Geburtsort. Die Stadt bot reizvolle Motive, die Trinkewitz in Stadtansichten,

Karl Trinkewitz, Blick auf Dornholzhausen,

Öl/Holzplatte, 1925, Privatbesitz

Bildern vom Schloss, des Schlossparks und anderen lokalen Sujets festhielt. Daneben malte er Stillleben und fertigte zahlreiche Porträts an, auch Kinderporträts. In einer Ausstellung des Bad Homburger Kunstvereins „Artlantis“, in der Werke der Gründergeneration des „Künstlerbund Taunus“ gezeigt wurden, war 2023 ein großformatiges Selbstporträt von ihm in langem weißen Malerkittel zu sehen.

Eine große Vorliebe zeigte der Maler für den Taunus, den er in tagelangen Touren auf dem Fahrrad mit Staffelei und Palette durchstreifte. Der vielfältige Charakter des Taunusraumes hatte es ihm besonders angetan. In den 1920er und 30er Jahren präsentierte er seine Bilder vielfach in Bad Homburg, Wiesbaden und Frankfurt, oft gemeinsam mit seinem Homburger Kollegen Carl Stolz. Zweimal nahm er an der Großen Deutschen Kunstausstellung in München teil. In dieser Zeit war er auch als Wand- und Dekorationsmaler tätig. Nach dem Krieg gehörte Trinkewitz zu den Gründungsmitgliedern des 1948 errichteten „Künstlerbund Taunus“, wirkte tatkräftig am Aufbau des Verbundes mit und beteiligte sich regelmäßig an dessen Jahresausstellungen. Seine oft in spätimpressionistischer Manier geschaffenen Arbeiten sprachen das Publikum an, auch die Stadt Bad Homburg besitzt Bilder von ihm. Als geachteter Maler war er für das Kulturleben der Nachkriegszeit in Bad Homburg nahezu unentbehrlich.

Die Dornholzhäuser Waldenserkirche zählt zu den Arbeiten, die Trinkewitz schuf, als er sich Mitte der 1920er Jahre in seiner Geburtsstadt niederließ. Für die Darstellung wählte er eine Position, die, von Homburg kommend, den schönsten Blick auf die vertraute Einheit von Kirche und Häusern bot. Dieses Thema findet sich mehrfach in Trinkewitz ́ Oeuvre, so auch in einem kleinformatigen Ölbild, das sich ebenfalls in privater Hand befindet. Heute ist das Gebiet östlich von Dornholzhausen von dichter Bebauung geprägt.

Literatur:

Ismene Deter, Unterwegs mit Stift und Staffelei. Maler in Dornholzhausen, in: Dornholzhausen aus unserer Geschichte, H. 1(2004), S. 10-19; Peter Lingens, Blicke auf den Wald, in: Das Bild vom Wald. Kabinettausstellung aus Beständen des Museums im Gotischen Haus. Bad Homburg v.d.Höhe 29. Oktober 2011 bis 22. Januar 2012, S. 9 - 43.

Nachschlagewerke:

Heinrich Weizsäcker, Albert Dessoff, Kunst und Künstler in Frankfurt am Main im 19. Jahrhundert, 1. Bd. Frankfurt a.M. 1907; Ulrich Thieme, Felix Becker, Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Nachdr. d. Ausg. Leipzig 1939 u. 1940.

Carl Stolz

Carl Stolz (1894-1978) wurde 1894 in Frankfurt geboren, doch wuchs er seit 1904 in Homburg auf, als die Familie in die Kurstadt übersiedelte. Sein Studium absolvierte er an der Kunstschule in Weimar. Diese leitete seit 1910 Fritz Mackensen, Mitbegründer der Worpsweder Malerkolonie und einer der Lehrer, die Stolz unterrichteten. Mit kurzer Kriegsunterbrechung blieb Stolz bis 1920 in Weimar, ehe er nach Homburg zurückkehrte und hier eine rege Tätigkeit als freier Künstler entfaltete. Außer einigen Frühwerken, die z.T. erst in jüngster Zeit das Licht der Öffentlichkeit erblickten, umfasst sein Oeuvre Ansichten der Kurstadt und ihrer unmittelbaren Umgebung, Porträts von Homburger Bürgern, eine Anzahl an Kinderbildnissen u.a.m. Einen Schwerpunkt bilden zahlreiche Landschaftsdarstellungen des Taunus. Nach dem Zweiten Weltkrieg gründete Stolz 1948 den „Künstlerbund Taunus“ und war ein wichtiger Akteur im wieder aufblühenden Kulturleben der Bad Homburger Nachkriegszeit.

In den folgenden Jahren widmete sich Stolz seiner lokalen Umgebung, malte immer wieder Ansichten der Kurstadt, des sommerlichen Kurparks, des Schlossteichs und anderer Plätze. Seine besondere Vorliebe, die ihn über viele Jahre begleitete, galt dem Taunus. An zahlreichen, oft stimmungsvollen, sonnendurchfluteten Bildern wird deutlich, welche Anziehungskraft die Natur und landschaftliche Schönheit für ihn besaß. Sein Oeuvre umfasst auch Stillleben und Porträts, darunter eine Anzahl von Kinderbildnissen. Diese vor allem verhalfen ihm in einer Zeit großer Not zu Einnahmen. 1930 fand mit Gemälden und Grafiken erstmals eine Einzelausstellung im Weimarer Donndorf-Museum statt.

Der Forellenteich in Dornholzhausen,

1930er Jahre, Privatbesitz

Die winterlichen Braumannswiesen, 1935

Privatbesitz

Es folgten weitere Ausstellungen in Homburg, in Frankfurt, Wiesbaden und Karlsruhe. Oft bestritt er sie gemeinsam mit Karl Trinkewitz, mit dem er in enger Verbindung stand. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde die „Frankfurter Künstlergesellschaft“ gleichgeschaltet und der Reichskammer der bildenden Künste unterstellt. Seine nach wie vor bestehende Mitgliedschaft ermöglichte es Stolz, auch weiterhin als Maler tätig zu sein. Dadurch kam er auch an Aufträge für Wandmalereien heran. Er schuf u.a. ein riesiges, im Krieg zerstörtes Wandbild für den Frankfurter Hauptbahnhof.

Nicht wenige seiner Bilder sind vom vorherrschenden Geschmack der Nationalsozialisten geprägt, so etwa sein 1935/36 entstandenes Gemälde „Pflügender Bauer vor Taunuslandschaft“ – ein „Heimat“- Motiv, mit dem sich Stolz mehrfach beschäftigt hat. An der Gaukulturausstellung für bildende Künste in der Frankfurter Festhalle im November 1937 – eine der typischen musealen Ausstellungen des Nationalsozialismus – nahm er mit einem Gemälde des Weiltals ebenso teil wie im Mai 1939 an der Frankfurter Gauausstellung für bildende Künste. Imselben Jahr war er mit dem Gemälde „Sumpfdotterblumen“ auch in der Großen Deutschen Kunstausstellung in München vertreten.

Auf Stolz´ Initiative geht die Gründung des „Künstlerbund Taunus“ 1948 in Oberursel zurück, der unter dem Namen „Galerie Artlantis“ bis heute besteht. Vielen durch den Krieg aus der Bahn geworfenen Malern, Graphikern und Bildhauern bot der Verbund ein lang ersehntes Forum für ihre Arbeiten. Als Erster Vorsitzender war Stolz am Auf- und Ausbau des „Künstlerbundes“ maßgeblich beteiligt und über einen langen Zeitraum die treibende Kraft. Mit den Jahresausstellungen des „Künstlerbundes“ gelang es ihm, ein großes, weitgehend konventionell gesinntes Publikum der Nachkriegszeit für die Kunst zu interessieren. Die Künstler und ihre Werke wurden regelmäßig in der Presse gewürdigt, und kaum ein Jahr, in dem der Name Carl Stolz fehlte. Er spielte eine führende Rolle.

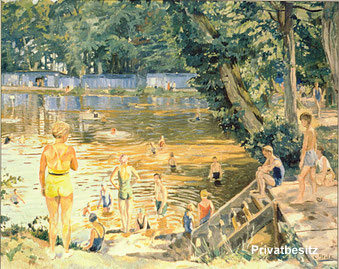

Die Bilder des idyllischen Forellenteichs in Dornholzhausen, damals eine beliebte Badeanstalt, und der weitflächigen Braumannswiesen belegen, dass Stolz bei seinen Streifzügen mehrfach Dornholzhausen aufsuchte. Tatsächlich sah man ihn hier öfter bei der Arbeit an seiner Staffelei. Am Bild des Forellenteichs lässt sich eindrucksvoll das Spiel von Licht und Schatten beobachten, das Stolz zu vielen seiner Arbeiten inspirierte. Es heißt, dass Stolz in den 1920er und 1930er Jahren „seine besten Bilder schuf“. Das großformatige Gemälde mit dem Forellenteich soll er Mitte der 1930er Jahre gemalt haben, das Bild mit Blick auf die schneebedeckten Braumannswiesen ist auf das Jahr 1935 datiert.

Ausstellungen:

Donndorf-Museum Weimar 1930;"Kunst aus dem Nichts". Gedächtnisausstellung für den Maler Carl Stolz [Bad Homburg] 1980.

Im neuen Licht. Das Frühwerk von Carl Stolz. Ausstellung im Städtischen historischen Museum/Museum Gotisches Haus, Bad Homburg v.d.Höhe 7. April bis 7. Juli 2019.

Literatur:

Zahlreiche Artikel im „Taunusboten“ seit den 1920er Jahren berichten über einzelne Ausstellungen, an denen Carl Stolz beteiligt war. In den 1950er Jahren, nach der Gründung des „Künstlerbund Taunus“, nehmen die Berichte deutlich zu; Ismene Deter, Unterwegs mit Stift und Staffelei. Maler in Dornholzhausen, in: Dornholzhausen... aus unserer Geschichte, H. 1(2004), S. 10-19; Das Bild vom Wald. Kabinettausstellung aus Beständen des Museums im Gotischen Haus, Bad Homburg v. d. Höhe 29. Oktober 2011 bis 22. Januar 2012, S. 34f.

Nachschlagewerke:

Willy Oskar Dreßler, Kunstjahrbuch: ein Nachschlagewerk für deutsche bildende und angewandte Kunst, 1930/II.; Hans Vollmer, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des 20. Jahrhunderts. München u. Leipzig 1992.

Heinz und Martha Woelcke - ein Künstlerpaar in schwerer Zeit

Heinz Woelcke

Der aus Frankfurt stammende Heinz Woelcke (1888-1963) studierte an der renommierten Frankfurter Städelschule und verschaffte sich mit Bildern der heimischen Landschaft früh einen Namen. Der Erste Weltkrieg unterbrach seine weitere künstlerische Entwicklung. Nach dem Krieg heiratete er die jüdische Malerin Martha Ravenstein und übersiedelte mit ihr 1920 nach Dornholzhausen. Nach einem Jahrzehnt vielfältiger künstlerischer Produktivität waren nach dem Machtantritt der Nationalsozialisten 1933 Woelcke und seine Frau schweren Belastungen ausgesetzt. Sie gerieten ins Abseits und lebten ohne nennenswerte künstlerische Impulse in Falkenstein, wo sie sich 1930 niedergelassen hatten. Unter eingeschränkten Bedingungen widmeten sie sich weiterhin ihrer Kunst. 1944 starb Martha Woelcke in Auschwitz. Zwar gelang Heinz Woelcke nach dem Zweiten Weltkrieg ein Comeback, das Niveau der Vorkriegszeit aber erlangte er nicht zurück. Er starb 1963 in Hameln a. d. Weser und geriet in Vergessenheit.

Ohne Zweifel zählt das Malerpaar zu den Künstlern der sogenannten „Verlorenen Generation“. Nicht nur war es mit der Härte zweier Weltkriege konfrontiert, vielmehr blieb ihm durch die Bedrängnisse und Verfolgung durch die Nationalsozialisten die volle künstlerische Entfaltung versagt.

Die Braumannswiesen in Dornholzhausen, 1920er Jahre

Museum im Gotischen Haus, Bad Homburg

Schon während seiner Ausbildung an der Städelschule (1907-1913/14) wurde der aus einer vermögenden Frankfurter Familie stammende Heinz Woelcke für seine Leistungen ausgezeichnet, und es dauerte nicht lange, bis er sich den Ruf eines begabten Landschaftsmalers erworben hatte. Die Grundlagen legte sein Lehrer, der Leiter der Landschaftsklasse am Städel, Andreas Egersdörfer. Als dessen bedeutendster Schüler hielt Woelcke mit einem eigenständigen Stil an der impressionistisch beeinflussten Malweise seines Lehrers bis zum Schluss weitgehend fest. Dass Woelcke sein Studium bei Wilhelm Trübner in Karlsruhe fortsetzte, wie man gelegentlich lesen kann, lässt sich nicht belegen. Wohl aber, dass er in der Zeit nach dem Krieg, an dem er in Russland teilnahm, freundschaftliche Kontakte zu der „Hollerbacher Malerkolonie“ pflegte, einer Gruppe von Trübnerschülern, der auch sein Studienfreund Waldemar Coste angehörte.

Diesen Kontakten verdanken sich mehrere Werke Woelckes mit Motiven aus dem Odenwald. In dieselbe Zeit fällt seine Vermählung mit der Malerin Martha Ravenstein, die aus ihrer ersten Ehe mit dem Maler und Architekten Friedrich August Ravenstein zwei Kinder mitbrachte. 1920 übersiedelte das Paar in das abgelegene Dornholzhausen, ohne sich jedoch von der Kunstszene in Frankfurt zu lösen, wo Woelcke noch über ein Atelier in der Städelschule verfügte. Zehn Jahre später ließ sich Malerpaar in Falkenstein nieder.

Unter dem Eindruck der enormen künstlerischen Vielfalt, die in den 1920er Jahren in Frankfurt herrschte und Woelcke beflügelte, weitete sich sein Spektrum. Zwar nahmen weiterhin Naturstücke einen breiten Raum ein. Doch nun wandte sich Woelcke auch anderen Genres und Themen zu. Es entstanden Arbeiten, die das großstädtische Treiben spiegeln, Darstellungen von Jahrmärkten, Zirkus, Schaubuden, Artisten und Tänzerinnen. Auch Akte, Stillleben, Porträts und Kinderbildnisse und ein Selbstporträt haben sich erhalten. Mehrfach beteiligte sich Woelcke an Ausstellungen in und um Frankfurt. Während der Jahre in Dornholzhausen zeigte er Bilder in den jährlichen Ausstellungen im Homburger Kurhaus, ein begehrtes Forum für die Künstler der Region. Die Kontakte zu den Homburger Kollegen Carl Stolz und Karl Trinkewitz sollten Woelcke noch nach dem Krieg zugute kommen. Zu den letzten Veranstaltungen, an denen Woelcke vor dem Zweiten Weltkrieg beteiligt war, zählt die große Ausstellung „Hundert Jahre Frankfurter Kunst 1832-1932“ von 1932 im Frankfurter Kunstverein. Von einer Reise 1928 in den Apennin und nach Ligurien zeugen Bilder mit leuchtenden Farben und strahlendem Licht. Dennoch hat Italien in Woelckes Werk nur geringe Spuren hinterlassen.

Die reiche Schaffensphase wurde abrupt beendet, als 1933 die Nationalsozialisten die Macht ergriffen und sich rigoros an die Entfernung aller unerwünschten Kräfte machten. Die lebendige Frankfurter Kunstszene wurde von einer Welle der Vernichtung erfasst. Bilder von Martha Woelcke wurden, wie die anderer Künstler, zerstört. Die rohe Gesinnung der neuen Machthaber bekam auch Woelcke zu spüren. Durch das Gemälde der im Mai 1933 erfolgten Bücherverbrennung auf dem Frankfurter Römerberg, das unverhohlen seine scharfe Kritik am Nationalsozialismus zeigt, machte sich Woelcke kaum Freunde. Er büßte seine Mitgliedschaft im „Frankfurter Künstlerbund“ ein und durfte seine Arbeiten weder ausstellen noch verkaufen. In der Progromnacht 1938 wurde sein Haus mit Steinen beworfen. Beharrlich blieb er jedoch an der Seite seiner bedrohten jüdischen Frau. Künstlerisch isoliert, zog sich das Paar in die Abgeschiedenheit von Falkenstein zurück und widmete sich unter großen Einschränkungen weiterhin seiner Malerei. In dieser Zeit des „Exils“ wurde die Natur für Woelcke sein Refugium, der Taunus seine wichtigste Inspirationsquelle. “Er war von der Natur geradezu besessen“, so wird er von einem Freund charakterisiert. Es muss ein schwerer Schlag für ihn gewesen sein, als man 1943 in seiner Abwesenheit seine Frau aus dem Haus geholt hatte, um sie zu deportieren. Die Haft in Auschwitz hat Martha Woelcke nicht überlebt, sie starb dort im November 1944.

1948 wurde durch Carl Stolz der „Künstlerbund Taunus“ aus der Taufe gehoben – ein Glücksfall für Woelcke und andere durch den Krieg aus der Bahn geworfene Künstler. Als Mitglied der Jury konnte er seine Erfahrungen einbringen. Seine regelmäßige Teilnahme an den Ausstellungen, die viel Traditionelles zeigten, sicherte ihm ein treues Publikum, das Gefallen an den Taunusbildern des charmanten Künstlers fand und auch andere Gemälde und Aquarelle Woelkes schätzte, in denen er seine Eindrücke vom Bodensee, dem Schwarzwald oder dem Skiurlaub in den Tiroler Alpen verarbeitete. Auch die Stadt Bad Homburg, die die Künstler unterstützte, erwarb Bilder von ihm. Bis heute schmückt eine seiner Taunuslandschaften den Raum des Standesamts am Schulberg. Nach seinem Tod in Hameln a. d. Weser 1963 geriet Woelcke über einen längeren Zeitraum in Vergessenheit.

Das abgebildete Gemälde stellt den Eingang zu den „Braumannswiesen“ in Dornholzhausen im Zustand der Vorkriegszeit dar. Zu den bekanntesten Bildern Woelckes gehört die erwähnte „Bücherverbrennung auf dem Römerberg“ von 1933. Es ist neben einem Selbstporträt und weiteren Gemälden des Malers Teil des Bestandes des Historischen Museums Frankfurt am Main.

Ausstellungen:

Kunsthandlung J. P. Schneider 1929; Frankfurter Kunstverein 1950; „Buchener Ansichten“. Aquarelle und Gemälde von Elisabeth Gegenbaur und Heinz Woelcke. Buchen (Odenwald), Kulturforum „Vis-à-Vis“ vom 30. 7. bis 9. 9. 2012.

Katalog:

Der Maler Heinz Woelcke (1888-1963). Frankfurt am Main - Dornholzhausen - Falkenstein. Im Anhang: Gemälde von Martha Woelcke (1884-1944). (Copyright: Ismene Deter). Bad Homburg 2016.

Literatur:

Kunstchronik und Kunstmarkt, N.F. 30 (1918/19), S. 584; Der Kunstwanderer 1920/21, S. 324;

Hans-Otto Schembs, Frankfurt wie es Maler sahen, Würzburg 1989; Ismene Deter, Unterwegs mit Stift und Staffelei. Maler in Dornholzhausen, in: Dornholzhausen... aus unserer Geschichte, H. 1 (2004), S. 10-19; Dies., Die Rückkehr der Maler, in: Dornholzhausen... aus unserer Geschichte, H. 15 (2018), S. 35-43.

Nachschlagewerke:

Willy Oskar Dreßler, Kunstjahrbuch: ein Nachschlagewerk für deutsche bildende und angewandte Kunst, 1930/I; Ulrich Thieme, Felix Becker, Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Leipzig 1992; Hans F. Schweers, Gemälde in deutschen Museen. Bd. 1/2, München 1981; Hans Vollmer, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des 20. Jahrhunderts, München 1992.

Martha Woelcke

Die in der Städelschule ausgebildete Jüdin Martha Woelcke (1884-1944) erlangte in ihrer Heimatstadt Frankfurt am Main Bekanntheit durch zahlreiche Arbeiten, die sie als Martha Ravenstein, dem Namen ihres ersten Ehemannes in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts ausstellte. Nach dem Ersten Weltkrieg heiratete sie den Maler Heinz Woelcke und zog mit ihm 1920 nach Dornholzhausen. Zehn Jahre später ließ sich das Malerpaar in Falkenstein nieder. 1929 hatte Martha Woelcke eine Ausstellung in einer Pariser Galerie. Ihre Karriere endete mit einem Schlag, als die Nationalsozialisten 1933 an die Macht kamen. Zurückgezogen, unter eingeschränkten Bedingungen und existenziell gefährdet arbeitete sie weiter, ehe sie 1943 deportiert wurde. Sie starb 1944 in Auschwitz. Die geringe Zahl ihrer überlieferten Werke hat dazu geführt, dass sie nahezu völlig in Vergessenheit geriet.

In der Städelschule erhielt auch die aus der jüdischen Frankfurter Familie Goldschmidt stammende Martha Woelcke ihre Ausbildung. Als Martha Ravenstein, dem Namen ihres ersten Ehemannes, des Malers und Architekten Friedrich August Ravenstein, machte sie seit etwa 1909 durch Landschaften, Porträts, Stillleben und Akte auf sich aufmerksam. Im selben Jahr kam ihr erstes Kind zur Welt. Nach dem Ersten Weltkrieg heiratete sie in zweiter Ehe den Maler Heinz Woelcke und übersiedelte mit ihm 1920 nach Dornholzhausen. Bislang Mitglied der Freireligiösen Gemeinde Frankfurt, trat sie hier 1928 zur evangelischen Kirche über.

Mit sorgfältig gestalteten Bumenstillleben erwarb sich Martha Woelcke zunehmend einen Namen. Hierbei kamen ihr ausgeprägter Sinn für Farbe und Harmonie besonders zur Geltung. Gut möglich, dass sich auf dem Gebiet des Stilllebens der Einfluss der Porträt- und Stilllebenmalerin Johanna Otto (1839-1914) niederschlug, bei der sie sich in Rom fortbildete. Wann sie sich dort aufgehalten ist, ist nicht bekannt. Zu den Stärken der vitalen Künstlerin gehörte auch die Porträtmalerei. Auf die „Vollendung der Komposition“ in ihren Arbeiten wurde besonders hingewiesen.

Martha Woelcke, Fingerhut, o.J.

Museum Gotisches Haus, Bad Homburg

Vom vielfältigen Oeuvre Martha Woelckes ist wenig erhalten geblieben. Vom Frühwerk scheint der größte Teil untergegangen zu sein. Die Titel kennt man nur aus Besprechungen. Aus den Jahren 1920 bis 1932 haben sich mehrere Blumenbilder erhalten. Doch in einer für die Moderne besonders aufgeschlossenen Pariser Galerie 1929 erfolgten Einzelausstellung zeigte sich, dass die Ausstellung nicht nur Blumenstücke, sondern auch Porträts und sehr wahrscheinlich auch Landschaften und Genrebilder enthielt. Wohl mit einem Teil der Pariser Bilder und vermutlich weiteren Werken präsentierte sie sich gemeinsam mit ihrem Mann 1930 in Frankfurt in einer Schau anlässlich des 100jährigen Bestehens des Frankfurter Kunstvereins. Aus der dabei vorgestellten Gemäldeliste ist zu entnehmen, dass die Ausstellung sowohl von Blumenstücken wie auch von Genrebildern (Ital. Fischer), Porträts (Porträt Mrs. C.), Landschaften (Am Reichenbach I und II) und mythischen Themen (Prometheus) geprägt war. Wann diese und weitere in der Liste aufgeführten Bilder entstanden sind, ist nicht bekannt, alle aber müssen vor 1930 geschaffen worden sein.

Als auf dem Höhepunkt ihrer Laufbahn 1933 die Nationalsozialisten in einer beispiellosen Aktion gegen Künstler jüdischer Herkunft und andere, die ihnen ein Dorn im Auge waren, vorgingen, wurden Bilder von Martha Woelcke, die die Stadt Frankfurt zuvor erworben hatte, „im Zuge der ersten Bücherverbrennungen sogleich im Jahr 1933 vernichtet“, so Heinz Woelcke 1957 vor der Entschädigungsbehörde. Jäh kam ihre Karriere zum Erliegen. Dennoch blieb Martha Woelcke weiterhin künstlerisch tätig: Bis zu ihrer Deportation nach Theresienstadt lebte sie in großer Zurückgezogenheit, von Existenzängsten bedrängt in Falkenstein und widmete sich unter eigeschränkten Bedingungen weiterhin ihrer Kunst. Am 24. Januar 1941 schreibt sie an ihre Schwiegertochter: „…Bei uns wird viel gemalt, Heinz…hat verschiedene schöne Schneelandschaften fertig. Ich habe ein Apfelstillleben gemacht, etwas ganz Ungewohntes, und beschäftige mich eben mit einer Komposition. Wir bekommen nur sehr schwer die nötigen Malsachen“. Martha Woelckes letztes bekanntes Werk bildet eben dieses Apfelstillleben. In Abwesenheit ihres Mannes holten sie 1943 die Nationalsozialisten aus ihrem Haus, um sie nach Theresienstadt zu deportieren. Im November 1944 starb sie in Auschwitz vermutlich an Schwäche.

Blumengemälde, die wieder zum Vorschein gekommen sind, haben mit dazu beigetragen haben, die Künstlerin aus der Vergessenheit zurückzuholen. Es ist ein Glücksfall, dass das Städtische historische Museum Bad Homburg zusammen mit dem oben abgebildeten Gemälde ihres Mannes 2017 ein Blumenstilleben von Martha Woelcke erwerben konnte. 2021 wurden dem Museum zwei weitere Blumenstücke von ihrer Hand geschenkt. Von zwei anderen Blumenbildern wissen wir, dass sie in den 1920er Jahren in Dornholzhausen entstanden sind: das eine in kleinem intimen Format aus dem Jahr 1924 ist im Besitz des „Museums Kunst der Verlorenen Generation“ in Salzburg und schließlich das zweite, gemalt 1926, befindet sich in privater Hand.

Katalog: Der Maler Heinz Woelcke (1888-1963). Frankfurt am Main - Dornholzhausen - Falkenstein. Im Anhang: Gemälde von Martha Woelcke (1884-1944). (Copyright: Ismene Deter). Bad Homburg 2016.

Ausstellungen: Galerie Bernheim-Jeune in Paris vom 23. Sept. bis 4. Okt. 1929.

Literatur: Ismene Deter, Die Rückkehr der Maler, in: Dornholzhausen… aus unserer Geschichte. 15 (2018), S. 35- 43; Dies., Von Dornholzhausen nach Paris – Die Malerin Martha Woelcke, in: Dornholzhausen… aus unserer Geschichte. 20 (2023), S.43-53.

Kuno Allershausen

Der aus dem Harz stammende Dipl. Kaufmann Kuno Allershausen (geb. 1934) siedelte sich nach einem Stellenwechsel in Bad Homburg an und zog 1971 mit seiner Familie nach Dornholzhausen. Bedingt durch eine zunehmende Sehschwäche zog er sich frühzeitig aus dem Beruf zurück und begann bald trotz anhaltender Augenprobleme, sich intensiv mit der Malerei zu beschäftigen, die ihn schon in jungen Jahren begeistert hatte. Nach dem Fotografieren der jeweiligen Motive und deren Vergrößerung malt er mühsam mithilfe von speziellen Vergrößerungsgläsern und verwendet dabei allgemein die brillanten Acryl-Farben. Seine Motive findet er überwiegend in Dornholzhausen und Bad Homburg. Hier ist er kein Unbekannter: 2020 hatte Kuno Allershausen eine sehr erfolgreiche Einzelausstellung in der Englischen Kirche. Seit 2011 verschickt er an Freunde und Bekannte einen Jahreskalender mit ausgewählten Arbeiten, der sehr begehrt ist. Da sein Sehvermögen weiter abnimmt, musste er 2022 sein künstlerisches Schaffen aufgeben.

So kam ich zum Malen.

Das Talent habe ich wahrscheinlich von meinem Großvater geerbt. Er hinterließ fantastische Bleistiftzeichnungen von verschiedenen Motiven, die mich an Dürer erinnerten. Meine Begabung wurde erst im Gymnasium von einem engagierten Lehrer entdeckt und gefördert. Das war 1946/47 – ich war zwölf Jahre alt. Es waren die miesesten Jahre in Nachkriegs-Deutschland. Es gab nicht genug zu essen.

Kuno Allershausen,

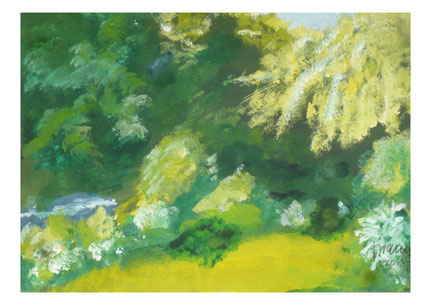

Auf dem Weg durch die Braumannswiesen,

Acryl, 2007, Privatbesitz

Es gab alles wieder zu kaufen. Ich malte in der Schule und in meiner Freizeit. Während Studium und Beruf hatte ich keine Zeit zum Malen. Erst nach der aktiven Berufstätigkeit war die Malerei eine exzellente Freizeitbeschäftigung. Ich besuchte einen Malkurs in der Volkshochschule und wechselte 2007 zur Malgruppe Huiza Müller-Lim in Friedrichsdorf. Ich nahm an verschiedenen Ausstellungen der Gruppe teil und beteiligte mich auch mehrfach an der Bad Homburger Kunstwerkstatt. 2020 hatte ich die Gelegenheit, meine Bilder in der Englischen Kirche auszustellen. Die Ausstellung war ein großer Erfolg, obwohl sie, bedingt durch Corona, eine Woche verkürzt werden musste.

Da mein Sehvermögen sehr eingeschränkt ist, kann ich nicht nach der Natur malen. Deshalb fotografiere ich alle Motive – meist aus Dornholzhausen und Bad Homburg, aber auch Urlaubsmotive - und lasse sie auf große Formate vergrößern, damit ich sie erkennen und in den Techniken Aquarell und Acryl wiedergeben kann.

Seit 2011 mache ich von meinen besten Bildern jährlich einen kleinen Wandkalender für meine Freunde und Bekannten, der sehr gut ankommt.

Kuno Allershausen

Kuno Allershausen, Herbst im Güldensöllerweg,

Acryl 2012, Privatbesitz

Von Malutensilien konnte man nur träumen. Unser Lehrer gab uns Tips, wie man Pinsel herstellen konnte. Dazu musste unser Schäferhund Delmo Haare lassen. Aus seinem Fell schnitt ich ein Bündel Haare, stutzte sie auf pinselgerechtes Format, band sie an einer Seite fest zusammen und klebte sie in ein Schilfrohr. Der Pinsel überlebte zwei bis drei Bilder. Gemalt habe ich auf den Rückseiten von nicht benötigten Rechnungen meines Vaters, exzellentes Schreibpapier. 1948, nach Einführung der D-Mark, verbesserte sich die Lage sofort.

Kuno Allershausen,

Der Weg von Dornholzhausen zur Talmühle,

Acryl, um 2016, Privatbesitz

Kuno Allershausen,

Mein Gärtchen

Acryl, 2015, Privatbesitz

Texte: Ismene Deter

Layout: Herbert Schäddel

Abbildungen: Bei den Abbildungen handelt es sich um Bildzitate als Bestandteil eines lokalhistorischen Beitrags.

Wir bedanken uns bei den Inhabern der Bildrechte für die Genehmigung zum Abdruck auf unserer Homepage.

Geschichtskreis Dornholzhausen - c/o Ulrike Koberg Ricarda-Huch-Str. 3 - 61350 Bad Homburg